基于BIM技術的綜合管廊以順利建設為目標,建立科學合理的綜合管廊建設協調體系,以綜合管廊模型為基礎,形成管線安裝預先模擬、方案更加合理及節約工期等機制于一體的綜合管廊信息管理平臺,實現全產權單位綜合管廊信息共享、各專業建設工作的無縫對接,促進綜合管廊建設工程順利進行。

1、建立三維模型

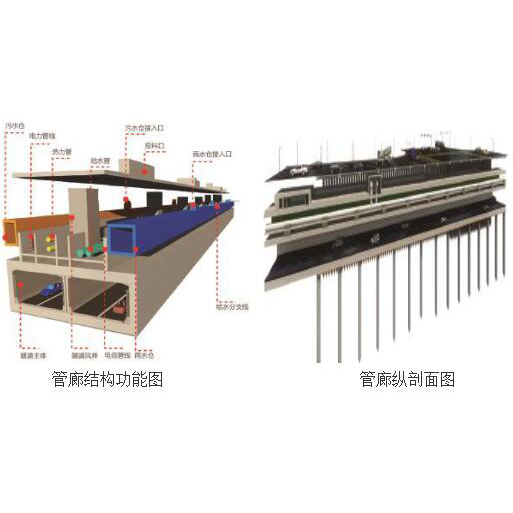

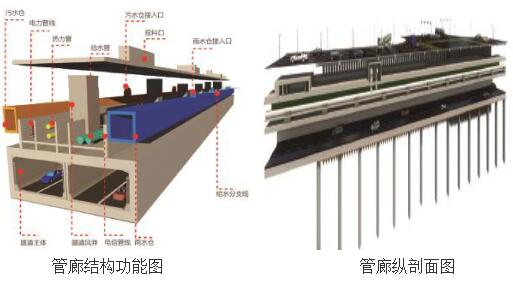

管廊模型的建立,主要是以REVIT為建模工具,以變形縫為分割段,實行全精細化建模,以鏈接的方式,將BIM模型進行協同管理,構建模型內容為:工程標段隧道主體結構、管廊主體結構、雨水倉、污水倉、給水管線、熱力管線及電信電力管線等BIM模型,模型詳細程度等級達到LOD300,為實現BIM技術的深度應用奠定基礎條件。通過在所構建的模型上實現各種信息的關聯,不僅可以實時查看主體全部位置信息,而且還可以對任意部位進行剖切查看,使技術人員快速掌握主體的結構形式及其位置尺寸信息。在施工開始之前就可實現各種信息融合,使項目的建造、運營過程中的溝通、討論、決策都在可視化和信息一致性的狀態下進行,提高項目施工效率。BIM信息表達。

2、基于BIM的設計圖紙錯漏碰撞檢測

傳統管廊二維設計包含管廊平剖面圖,由于CAD軟件繪制的圖紙缺乏關聯,圖紙之間信息是各自孤立的,需要依靠人工來完成圖紙之間的信息關聯,出現圖紙之間的錯漏碰撞就很難避免。再加上綜合管廊自身的特點,譬如說管線排遣、管線入廊及既有管線錯綜復雜的位置關系成為設計的難點。

3、管線洞口預留

在傳統施工方式下,由于技術條件和工作模式等方面的限制,預制混凝土部品、構件和現澆混凝土墻、板等的洞口很難實現預留,往往需要等到管線安裝施工時才能準確確定洞口的大小和位置,只能采用后開洞口的方式實現管線的安裝。后開洞口不僅會造成穿過洞口的鋼筋被截斷,產生安全隱患(對于預制構件隱患更大),且所需要的費用也高于BIM技術的實施費用,同時也造成材料、人工等的浪費,不符合國家綠色施工的發展方向。BIM技術的應用可以突破傳統方式的限制,在施工之前就能夠預先確定各種洞口的尺寸和位置,避免施工過程中的各種開洞所產生的安全隱患,保障施工質量。

4、既有管線定位及與主體的碰撞檢查

地下既有管線錯綜復雜,定位困難,管線排遷及土方開挖難度大。在實際建造過程中可能產生錯挖,導致施工停滯,工程進度受阻。因此,依據項目任務要求,第一階段重點解決項目所急需的施工路段地下既有管線排布情況及其與主體結構之間的相對位置關系,以便為施工企業制定既有管線排遷、土方開挖、樁體施工等方案提供技術依據,以及在施工之前與各管線相關產權單位進行協調溝通提供更加直觀、準確的項目信息,從而提高項目施工效率。

5、管線入廊方案模擬

由于本項目中入廊管線中的給水和熱力管線屬于大口徑管道,在安裝過程中,通過BIM技術模擬管線的入廊安裝過程,對施工方案的推敲,施工技術交底等都帶來便利。由于管廊空間狹小,預留足夠的空間給后續建造工作的開展成為重要的問題,而BIM技術的運用,可以解決工作空間有限的問題,提高施工效率,對合理安排工程進度起到了幫助。通過BIM 模擬,直觀、立體地展示了整體施工工序之間的銜接情況,技術人員從4D 模擬中找出進度的關鍵點,解決了傳統制定施工進度計劃的紙質化和理想化。通過模擬成果,對進度及時糾偏,以便及時采取控制措施,保證施工進度按期完成。

6、運維管理

云技術是一種利用互聯網實現隨時按需便捷地訪問共享資源的計算模式。基于BIM的城市地下綜合管廊運營管理系統構建的核心思想,是將以物聯網技術為基礎的管廊綜合監控系統移植到云平臺上,并將綜合管廊主體及附屬設施信息數字化存儲于云平臺,采用GIS技術和BIM技術實現對上述數據的整合,建立統一的綜合管廊運營管理云平臺門戶,用戶可通過臺式電腦,智能手機或者平板電腦等移動設備實現綜合管廊運營過程的監控。一方面通過已建成的數字模型為基礎,采用BIM+二維碼或者RFID技術對綜合管廊進行可視化監控和管理。另一方面,通過通訊設備獲取綜合管廊監測監控實時數據,經處理后寫入監測監控實時數據庫和歷史數據庫。以此來實現了綜合管廊運行全生命周期內數據的統一存儲、分析、判斷,并向管理層提供決策支持。